日期:2025-04-18

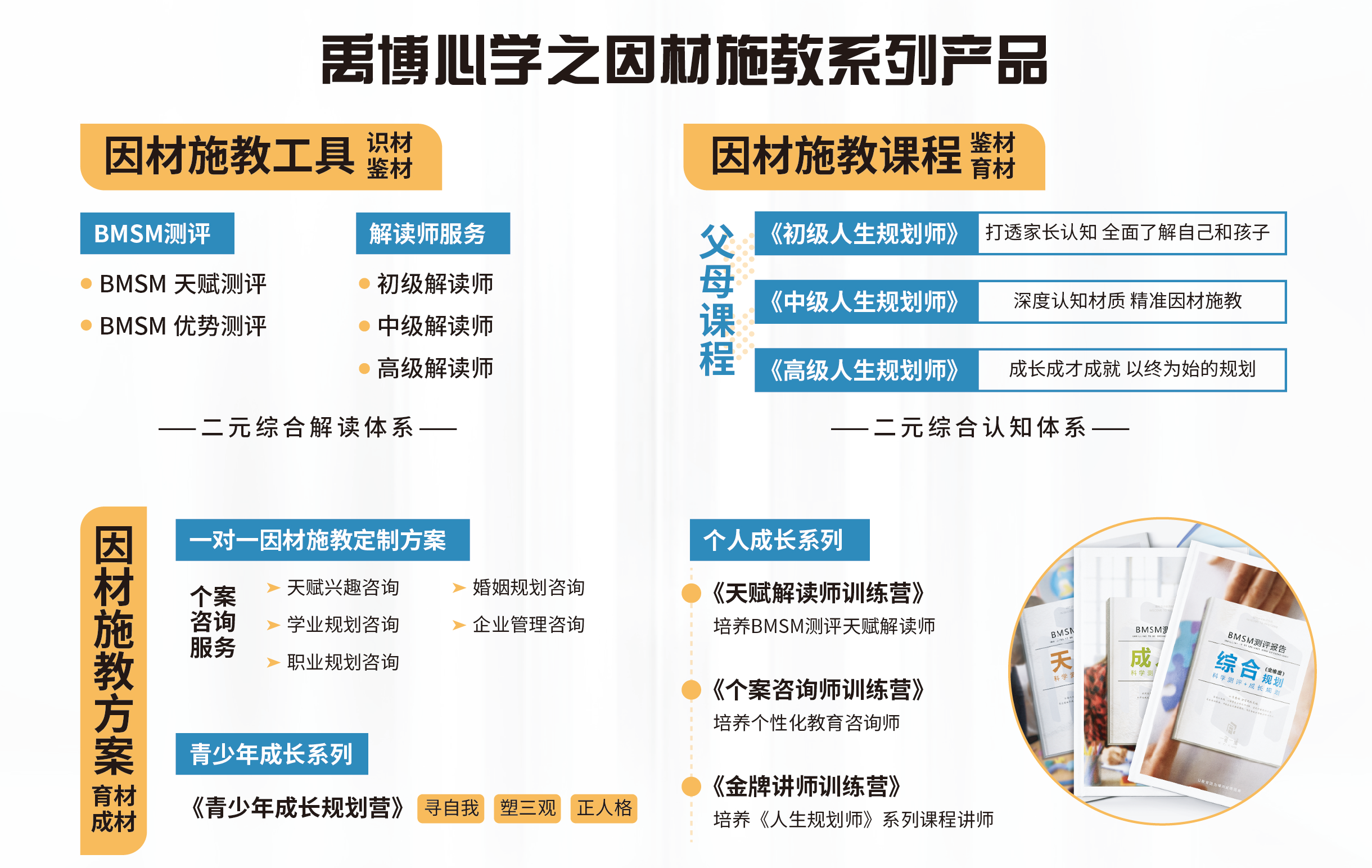

在一赋一涵的课程体系中,有一群特殊的专业人才,他们是BMSM测评有别于其他性格天赋测评的宝贵竞争力,也是BMSM测评与用户之间的桥梁。

他们来自全国各地不同专业领域,可能是心理咨询师、家庭教育指导师,也可能是学习力培训师和生涯规划师,他们共同组成了一赋一涵的解读师团队。

今天的文章,来源于与一位资深解读师的对话。

希望能让初次接触或在观望中的家长们,了解到BMSM测评的解读究竟有何魅力,到底是怎样帮家长读懂孩子,因材施教的。

接下来的内容,来源于和她的对话:

在成为一赋一涵的解读师之前,我是一名从业多年的心理咨询师。

我感觉家庭教育相关的咨询(包括测评解读)和心理咨询的差异还是很大的。

在传统的心理咨询中,共性的方法更多是通过找原生家庭、内在创伤等方式引导来访者自己思考问题,察觉情绪。

而测评解读,更多的是帮助家长了解孩子的特质和行为背后的先天原因,从而理解孩子,接纳孩子,继而认知到之前教育中存在的问题,及时进行方向调整,帮孩子在未来少踩坑。

俗话说,有正确的诊断结果就是治疗成功了50%,BMSM测评就是我们在这个过程的抓手,能让我们更精准地找到问题。

我帮小赋做解读的时候,他妈妈在一旁边听着。

我帮小赋做解读的时候,他妈妈在一旁边听着。

当时的小赋,看起来是一个很吊儿郎当,很随意却不怎么自信的高中生,妈妈说他平时喜欢打游戏,没什么学习兴趣和动力。

通过测评报告,我们发现小赋的敏感度比较高(ATD值31),是一个天生就心思细腻,容易紧张,较为敏感的孩子。

这和他当下的困扰——“为什么我一个男的总是怕痛,为一些小事就生气,我也不知道自己怎么就这么在乎别人的语气和眼神,其他人就可以那么大方。”是吻合的。

而这些,如果不是测评报告说中了他的心声,他本人是很难主动说出口的。

人人都渴望被理解,被接纳,但有过不愉快的经历后,有些情绪与渴望就很难说出口了。

当听到我说:“你的ATD值比较低,所以天生比别人多了一根筋,多了一窍”时,他终于释然了:不是我小气,不是我不勇敢,而是我天生更细腻,所以我没必要非要介意这一点。

通过解读,小赋接纳了自己的敏感,在学校里就少了很多内耗,也更专注于自身的学习和成长,而非别人的闲言碎语了。

他的妈妈在听完我们的对话后,更能理解他的一些行为和作风了,也相应地多给了他一些空间。

很多时候,困住我们的不是生活,而是我们对生活的看法。

人生的痛苦往往来自于,遇到事情,我们不是怪自己,就是怪别人。

有责怪,就会有痛苦,当我们接纳自己、理解别人后,就能更好去穿越痛苦,专注成长。

再次见到小赋是在青少年训练营上,他的妈妈近一年都在上我们的《人生规划师》课程,当时他在青训营上表现得神采飞扬,很是自信,成绩有明显提升,和妈妈的关系也更加融洽了。

涵涵的妈妈,之前总是收到老师的投诉,内容基本是围绕着涵涵上课不认真、讲小话、不守规矩……这些都让她焦虑不已。

涵涵的妈妈,之前总是收到老师的投诉,内容基本是围绕着涵涵上课不认真、讲小话、不守规矩……这些都让她焦虑不已。

骂也骂了,威逼利诱都用尽了,自己折腾累了,母子情分濒临破碎也没有办法管住他。

妈妈觉得这样下去不是办法,抱着想知道怎样让孩子听话的初衷,在亲友的推荐下,带着涵涵做了BMSM测评。

在解读中,我告诉他妈妈“涵涵的脑容量大,先天潜能相当高,学习能力高于外在教育刺激,因此反而容易对普通的学习进度缺乏兴趣,从而注意力不集中。像这种超常儿童,学习能力是很强的,可以激发他多自主学习,超前学习,遇到问题可以找老师点拨,这样更能开发他的优势。”

随后,涵涵妈妈主动和我说了一些他在学校的实例,我问“孩子是不是觉得学校有些规则并没有意义,甚至有点傻?”

涵涵妈妈当即想起了孩子平时的一些言辞,当我进一步提到孩子即使被逼着道歉了,事后也不服气,并且会更想反抗时,涵涵妈妈才恍然发现自己平时只顾着看孩子的错处,忘了去了解孩子情绪背后的真实想法了。

涵涵这样的孩子有主见,有想法,不能一味打压,应该在给予孩子部分认可的同时以启发式提问的方式,让孩子去自己解决问题。

比如,引导孩子思考:学校制定的这些规矩,是为了为难你还是有别的原因呢?万事都有两面性,这些规矩有什么正面意义呢?如果我们要在当下的规则下谋取出路,获得一个想要的结果,我们可以怎样去做?

关于老师对孩子的建议和批评,家长有时候也要保持平和的心态,一味当老师的传声筒和情绪放大器只会让孩子更难受。

如果父母理解孩子,孩子就会对世界多一份理解。

当孩子感受到自己被接受,被尊重时,才有可能听进父母的建议。

现在的涵涵,已经当上了班干部,开始在一定权责下,帮助老师建立更合适孩子们自己的规矩了。

其实,一次解读就做到因材施教,还是有难度的。

其实,一次解读就做到因材施教,还是有难度的。

所以,我有时候会觉得,很多家长既然已经踏出了测评这一步,却没有继续进课堂学习是有些遗憾的。

自洽只是第一步,要不断成长,我们还要有愿景,还要走进课堂,和生活、和社会发生更真实的连接。

家庭教育规划从来也不是拿张纸,在上面写好固定的计划,让家长和孩子一步步照着做就能实现的。

在成长中,有许多问题是需要具体问题,具体分析的,也是在不断变化的,解读只是一赋一涵因材施教体系中的前端部分。

平时,我们的讲师和市场团队会经常去到幼儿园和学校,去讲因材施教公益课。

平时,我们的讲师和市场团队会经常去到幼儿园和学校,去讲因材施教公益课。

在这个过程中,我们会发现:什么样的父母更容易教好孩子?答案是足够了解自己和孩子的人。

如果家长或者孩子本人都搞不清自己的天赋优势到底在哪里,怎么去发扬优势?

正如爱因斯坦所言,每个人都身怀绝技,但如果用会不会爬树来评判一条鱼的能力,鱼终其一生以为自己是愚蠢的。

顺着孩子的天赋、优势去发展,一定比勉强孩子学一些不擅长的东西要好。